こんにちは、そうまです。

本日は『休養学|著者 片野 秀樹』の本を読んでの学びをシェアしたいと思います。

”休むこと=寝ること”ではありません。

とういう帯に目が止まり、購入しました。

みなさんも仕事や家事などで、色々と疲れがたまっていることと思います。

今回の内容が、少しでも疲れをとる参考になれば嬉しいです。

では、早速始めていきます〜。

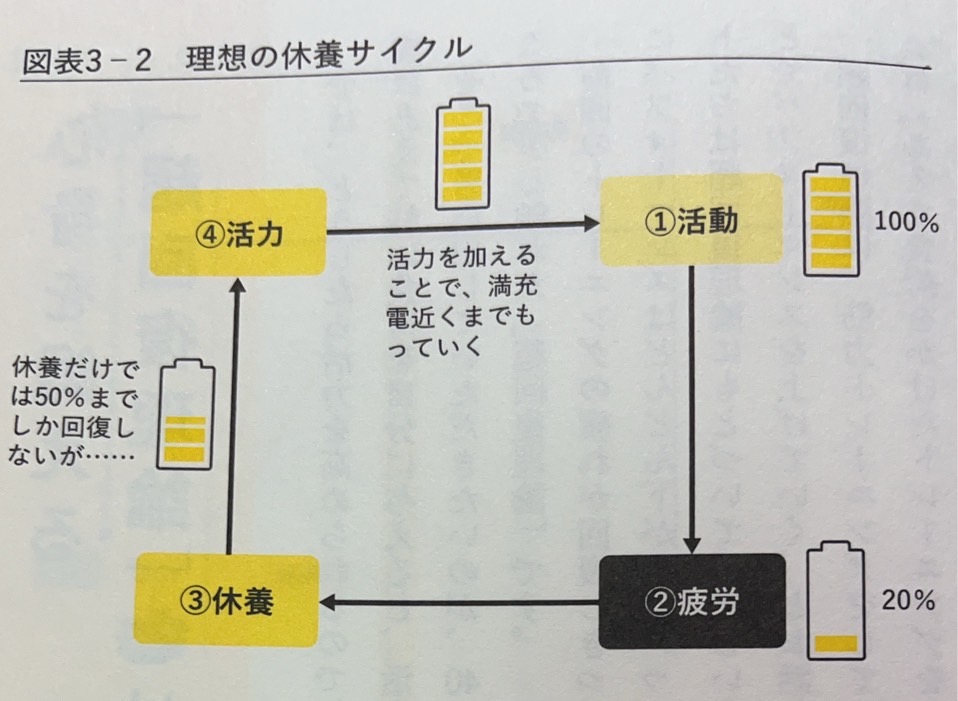

日常のサイクルに「活力」を加えてみる

私の感覚では、今の日本人は休養しても50%程度しか充電できてないないイメージです。

そのまま活動して20%くらいまで減り、休養で50%にどうにか戻って、また活動して・・・。

これでは、私たちの消耗は進むばかりで、疲れがどんどんたまっていってしまいます。

そこで提唱しているのが、次の活動に移る前に、休養のほかにもう一つ、疲労を打ち消すような要素「活力」を加えることです。

つまり、休養した後すぐに活動を始めるのではなく、そこから更に活力に満ちた状態まで持っていき、再び活動する、というサイクルです。

休養だけでは50%程度しか充電できなくても、活力を加えて満充電に近いところまでもっていくのです。

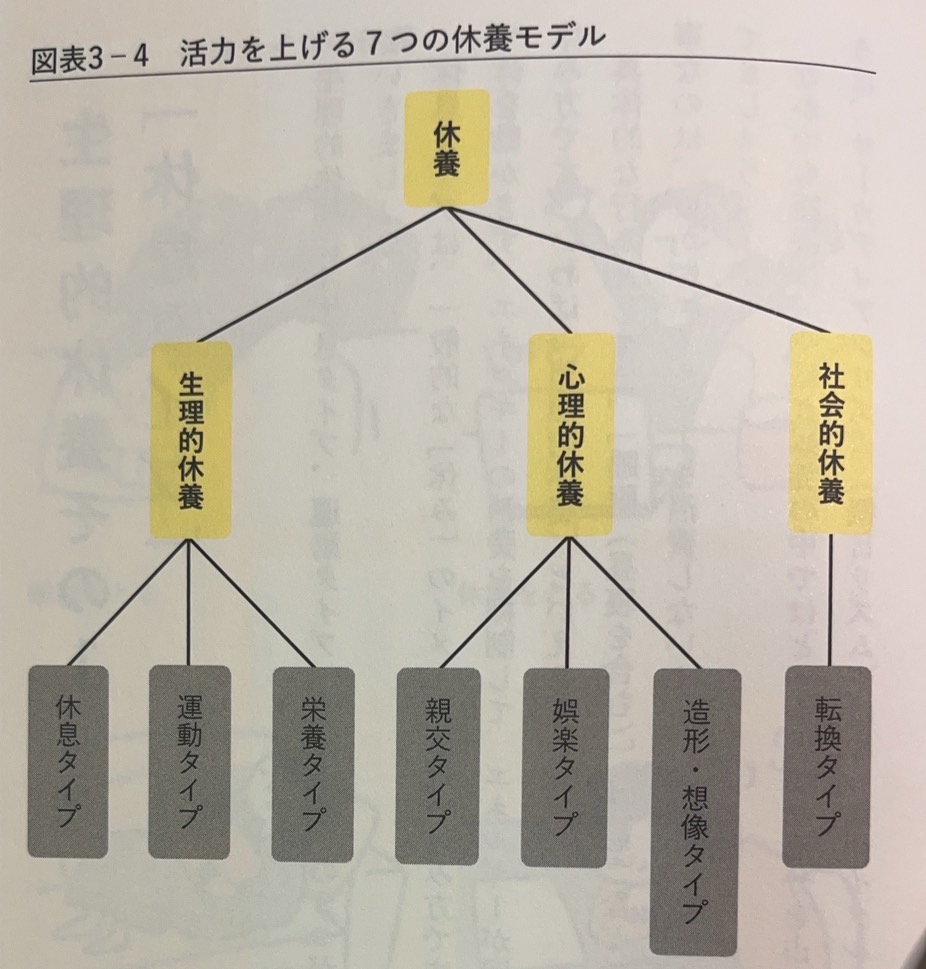

7つの休養モデル

この7つのモデルを日常に取り入れることで、疲労回復は促進されます。

《生理的休養》①休息タイプ

- 睡眠をとる

- 休憩をとる

- ソファでゴロゴロ

活動を一旦中止し、エネルギーの消費を抑えてリラックス。

《生理的休養》②運動タイプ

- ウォーキングする

- 体のストレッチする

- 軽く運動する

老廃物の除去やリンパの流れをよくすることで疲労感を軽減する。

《生理的休養》③栄養タイプ

- 食事量を抑える

- 胃腸にやさしい食事をとる

- 白湯で体を温める

食べる量や回数を抑え、疲れた消化器系を休ませる。

《心理的休養》④親交タイプ

- ペットと触れ合う

- 挨拶を交わす、雑談をする

- 自然に触れる、森林浴

社会や人と交流したり、自然や動物と触れ合ったりする。

《心理的休養》⑤娯楽タイプ

- 音楽鑑賞や映画鑑賞

- 推し活

- 本を読む

自分の趣味や嗜好を追求する。ちょっとした気分転換でもかまわない。

《心理的休養》⑥造形・想像タイプ

- 絵を描いたり詩をつくったりする

- 日曜大工やDIYをする

- 瞑想する

何かに集中したり、好きなことに思いをめぐらせたりすることで疲労感が軽減する

《社会的的休養》⑦転換タイプの休養

- 洋服を着替える

- 部屋の模様替えをする

- 旅行に行く

外部環境を変化させることで、気分をリセットする。掃除でもよい。

大事なのは7タイプを組み合わせること!

それぞれの休養タイプを複合的におこなうことで、疲労回復効果が2倍にも3倍にもなるのです。

睡眠は活力のカギ

いうまでもありませんが、睡眠は疲れをとるために必要不可欠なものです。

睡眠をとらないと最終的に人間の体は壊れてしまいます。

睡眠の大事な役割の一つは、なんといっても細胞の修復です。

昼間の活動で傷ついた細胞の修復が、主に睡眠中におこなわれます。

厳密にいえば昼間でも細胞の修復はされてます。

しかし昼間は体を動かすほうに酸素が優先的に使われるので、あまり細胞の修復には手がまわりません。

その点、睡眠中は消費する酸素が少なくて済むので、細胞の修復に酸素を使うことができます。

細胞の修復を助ける成長ホルモンも夜、寝ているときに分泌されるので、眠ると疲れがとれるのです。

(※さらに、記憶の定着や整理も睡眠中におこなわれます。)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

睡眠を十分にとり、7つの休養モデルを組みあわせて「活力」をつけていきましょう。

バランスが何より大事な気がしています。

上手に疲れをとって、元気に楽しく過ごしていきたいですね!!

ありがとうございました。

引用:『休養学|著者 片野 秀樹』

コメント